歯原病

概要

◎歯原病とは

失活歯(神経を抜いた歯、あるいは、むし歯や外力により神経が死んだ歯)が作り出すさまざまな全身の病気で、病巣感染でもあります。「原因不明」「治療方法がない」といわれる病気や自己免疫疾患、膠原病、その他のさまざまな全身の病気は、歯原病かもしれません。

歯原病については、100年近く前からアメリカにおいて明かされている驚きの事実でありながら、まだ世界でほとんど知られていません。

◎病巣感染とは

一次病巣の感染が原因となり、遠く離れた部位に病気を起こすこと。狂って暴走したリンパ球や抗体が原因と考えられています。したがって自己免疫疾患が多いのです。

◎歯原病の症状

関節リウマチ、全身性エリトマトーデス、シェーグレン症候群、ベーチェット病、関節の炎症や変形(股関節大腿骨頭壊死、へバーデン結節など)、皮膚疾患(湿疹、アトピー、ジンマシン、掌蹠膿疱症、乾癬など)、肺繊維腫、気管支喘息、不整脈、心臓弁膜症、副甲状腺機能亢進症、潰瘍性大腸炎、多発性筋炎、パーキンソン病、認知症など。

原因

神経を抜いた歯の象牙質内には100%細菌が存在します。この細菌が産出する細菌毒素が全身にさまざまな病気を作ります。その理由は「歯髄の残存」と「象牙細管の構造」によります。

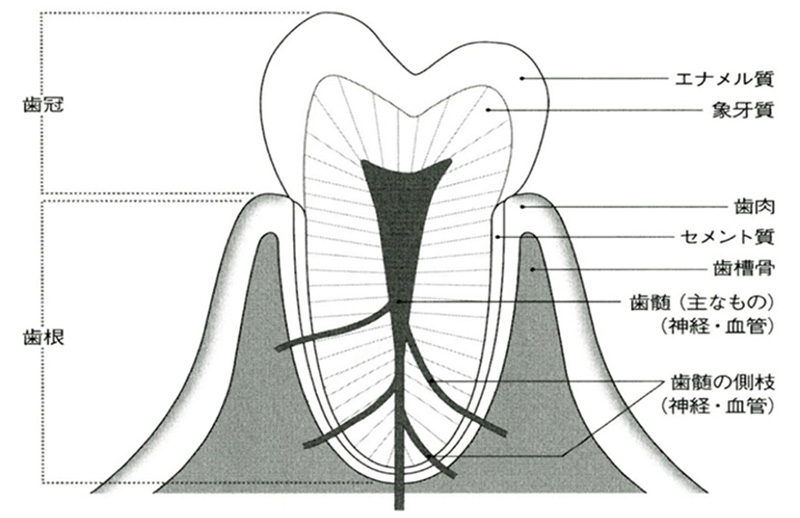

◎歯髄(歯の神経)の残存

歯髄は側枝が多く、完全な除去は不可能です。

残存した歯髄は壊死し、細菌の増殖の温床になります。

歯の解剖図

◎象牙細管の構造

象牙質は、歯のほとんどを占めている歯の骨格であり、直径0.8〜2.2μの象牙細管の集合体です。単根歯(歯の根っこがひとつ)の場合、これをつなぎ合わせると約4.8kmもの長さとなります。

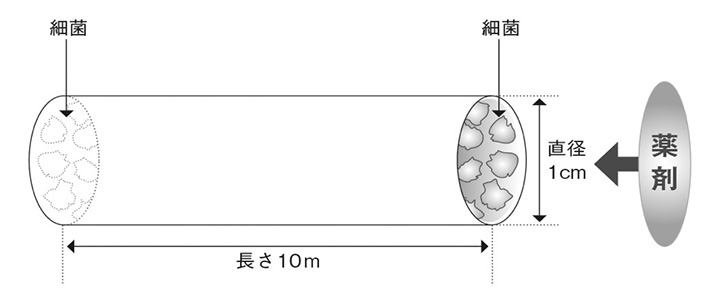

◎イメージとなる図を右に示します。

象牙細管の入り口の細菌は薬剤で死滅させることができますが、奥深いところの細菌までは薬剤が到達しません。従って細菌を死滅させることができません。

◎象牙細管の中で生き残る細菌

酸素も無い、栄養素も無い、まさに何も無い非常に過酷な環境である神経を抜いた歯の象牙細管の中で生き残っている細菌は、突然変異を起こして強毒性となっている、いわばスーパー細菌です。この細菌が産出する細菌毒素は非常に強い毒性を持ち、全身の様々な病気を作り出します。

象牙細管の長さと細菌の大きさの対比(イメージ)

歴史

アメリカでは100年位前までは(日本においては60年位前までは)、むし歯で歯が痛んだとき、治療法は歯を抜くことしかありませんでした。

しかし、抜髄処置(歯の神経を抜くこと)が開発されて、歯を抜かずに治療することができるようになりました。これは非常に画期的な歯科治療の進歩でした。

ところが、抜髄処置には大変重大な副作用がありました。神経を抜いた歯の中には100%細菌が存在し、常に感染状態にあるため、全身に退行性疾患、つまり歯原病を起こしていくことです。

アメリカの歯科医師ウェストン・A・プライスが抜髄処置が広まっていく黎明期からこのことを見抜き、25年間にわたり、アメリカの歯科医師会の援助も受けて、約60名の医師・歯科医師・科学者と共に4000羽を超えるウサギを使って研究し証明をしました。

その結果を1923年「DENTAL INFECTIONS」と題して、1178頁にもわたる上下2巻の本として出版しました。この本は歯科医学の歴史に残る大作であり、歯科医療のあり方に根源的な問いを発信し続けている崇高な書です。しかし、この情報は闇に葬り去られました。

ジョージ・E・マイニーは1943年に設立されたAAE(アメリカ歯内療法学会)の19人の設立メンバーの1人であり、歯内療法の指導的立場の歯科医師でした。彼は「DENTAL INFECTIONS」の本に出会い、自分でも追実験をして神経を抜いた歯が歯原病を引き起こしている事実に大きな衝撃を受けました。

1993年、彼は「ROOT CANAL COVER-UP」を人類のために、降りかかる批難を覚悟して自費出版しました。この本は一般読者を対象にして、プライス博士の「DENTAL INFECTIONS」をわかりやすく要約したものです。その結果、ようやく少しずつですが、人々の中に歯原病が認知されるようになりました。

2008年、「ROOT CANAL COVER-UP」の日本語訳「虫歯から始まる全身の病気」が片山恒夫監修のもと恒志会の訳で出版されました。それにより、日本においても歯原病が少しずつ認知されるようになってきました。

治療方法

従来、失活歯の象牙細管内の細菌をゼロにする方法は無く、抜歯のみでした。故に歯原病の治療はほとんど行われていませんでした。

しかし、私は3Mix-MP法を極めて厳密に用いれば、象牙細管内の細菌をゼロにし歯原病の治療ができるのではないかと考え、2010年10月から治療を始めました。結果として著明な改善を認める症例が多数出てきています。

今後、歯原病の啓蒙と歯原病の治療ができる歯科医師を育てていくことが、私のライフワークとなりました。

治療手順

①失活歯の確認

②再根管治療(歯の根っこの中を3Mix-MP法を用いて再治療を行うこと)

③築造(歯に被せるための土台を作ること)

④暫間被覆冠(仮歯・TEKのセット)

⑤最終補綴物(FINALのセット)

これらの治療を進める際には、唾液による再感染に常に気を付けながら行うことが大変重要なポイントです。

治療実績(2017年5月31日現在)

2010年10月からの治療の結果を完治(症状・服薬が無い)、改善(かなり改善〜少し改善)、変化なしと大きく3種類に分けます。悪化はリウマチの患者様のみ3名います。3名ともいったんは改善しましたが、あとになって悪くなり、ステロイドから生物学的製剤の投与へと移行しました。他の疾患では悪化の症例はありません。

次に治療の結果を表示します。

■治療結果一覧

| 疾患名 | 完治 | 改善 | 変化なし |

|---|---|---|---|

| リウマチ | 1 | 18 | 1 |

| ヘバーデン結節 | 0 | 8 | 0 |

| 関節症 | 0 | 6 | 0 |

| パーキンソン病 | 0 | 3 | 0 |

| ジンマシン | 0 | 3 | 0 |

| アトピー性皮膚炎 | 0 | 3 | 0 |

| 全身性エリテマトーデス(SLE) | 0 | 2 | 0 |

| 気管支喘息 | 2 | 0 | 0 |

| シェーグレン症候群 | 0 | 2 | 0 |

| 心房細動 | 1 | 1 | 0 |

| 掌跡膿疱症 | 0 | 0 | 2 |

| 多発性筋炎 | 1 | 0 | 0 |

| 正常眼圧緑内障 | 1 | 0 | 0 |

| アルツハイマー型認知症(初〜中期) | 0 | 1 | 0 |

| 本態性振せん | 0 | 0 | 1 |

| 失声症 | 0 | 0 | 1 |

| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CLDP) | 0 | 0 | 1 |

| 計 | 6 | 47 | 6 |

| 総計 | 59 | ||

(単位は人数)

治療実績の統計からの考察

治療結果に対する評価の分類で「改善」の項目について、「かなり改善〜少し改善」と表現していますが、内容にはかなり大きな差があります。処理上、どうしてもこのように大まかな表現を取らざるを得なかったことは申し訳なく思います。

疾患名の「関節症」の項目は、首・肩・肘・手首・腰・股関節・膝・足首・手足の指などにおいて器質的損傷が無く、痛み・腫れなどの症状がある状態です。これも「関節症」という大まかな表現をしました。

たった1本の失活歯から激しい症状を起こす人から、10本以上の失活歯を持っていても何の症状も無い人まで、実に様々な状況を呈します。その人固有の体質・免疫力が影響していると考えられます。

症状が落ちついていて、後になって再発してくることがありますが、ほとんどが失活歯の歯根破折が原因です。歯根破折は疲労破壊ですから防ぎようがありません。残念ですが抜歯をします。そうすると、また症状は落ちつきます。再発の場合は必ず同じ疾患です。他の疾患は起きません。つまり、失活歯がどの様な疾患をひき起こすかについても、その人固有の体質によるということです。

歯原病の治療は細菌との闘いであり、また、患者様の人生がかかっています。口の中の唾液の中には500種類以上の細菌が存在します。この様な環境の中で象牙質・象牙細管の中の細菌をゼロにする治療は基本的には不可能のようにも思えます。臨床では結果が全てですから、岩盤に穴を穿つような思いで全力を尽くして治療をしています。

つまるところ、歯原病にならないためには歯の神経を抜かないことです。小学校の高学年から歯ブラシ・デンタルフロス・歯間ブラシを毎日用いて、日々のプラークコントロールをきちんとして、定期健診を受けて、むし歯の早期発見、早期治療をしていくことが最も大事なことです。これが健康寿命を支える重要な基盤となります。

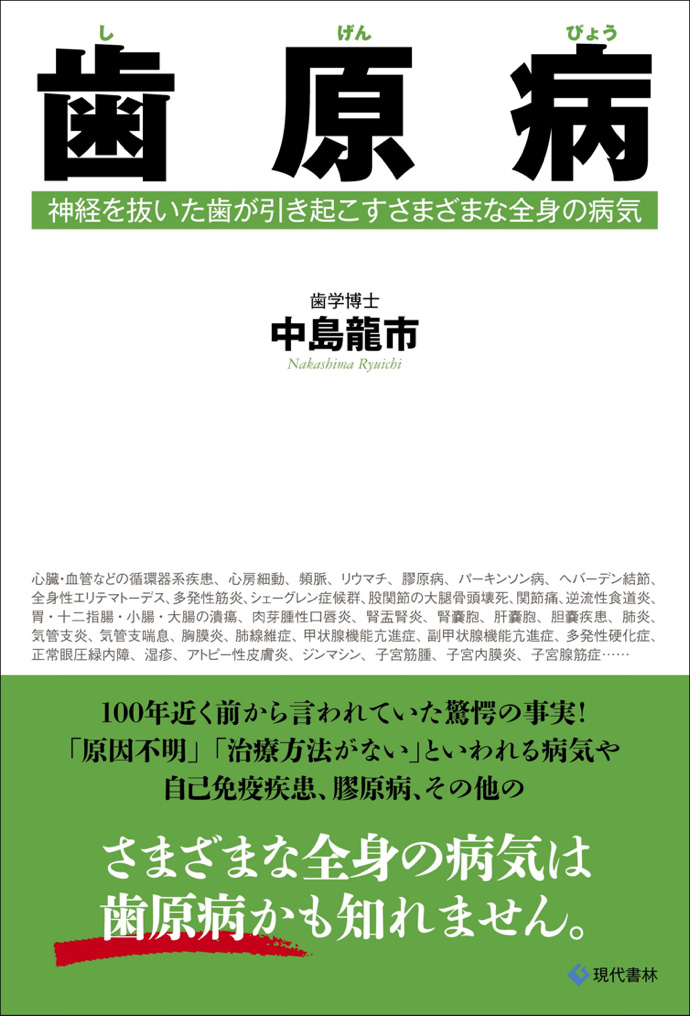

書籍の紹介「歯原病」 2015年8月発行

この本はまず歯原病を紹介し、失活歯を抜歯せずに3Mix-MP法を極めて厳格に用いて再根管治療することで、全身の病気が改善あるいは完治したという症例集です。

2010年10月から2015年6月までの主な症例集です。現在、症例が更に増えつづけています。

歯原病の治療は医科と歯科を融合する医療であり、歯原病が疑われる多くの疾患が治り、予防が浸透して行けば、未曾有の高齢社会先進国に突入している日本において、一人一人の健康長寿の支えになり、限りなく増大し続ける医療費の削減にも繋がっていきます。